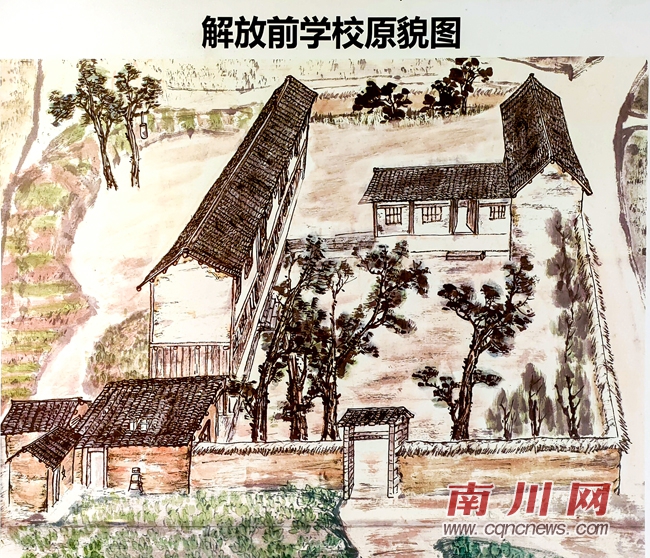

楠竹山镇中心校原貌图。图中左边底楼靠围墙的房间,便是中共地下党员秘密开展革命工作的地方。

■ 记者 王娟

提到南川的革命历史,人们自然而然会想到合溪。这个被誉为“南川井冈山”的地方,不仅先后建立了中共合溪特别支部、中共合溪区委,更培育了一大批如韦奚成、谭振武一样的共产党员。但在中国共产党领导的中国革命史的壮丽画卷中,楠竹山镇作为解放战争时期中国共产党在南的重要革命据点,其重要地位及其产生的作用影响,与合溪并无二致。

6月5日,《金佛山火种——寻访南川党史》大型全媒体报道组走进楠竹山镇,跟随该镇党委副书记程在兵一起前往楠竹山镇中心校进行探访。

楠竹山镇中心校的前身为私立南川农化小学,初创于1929年,由徐汉昌等10多位爱国进步人士捐建而成,后曾几度更名,石墙乡中心国民学校、铁村乡中心小学、石墙乡中心校、铁村公社小学、铁村乡中心小学校,直至2015年10月更名为楠竹山镇中心校。这里不仅曾是“双枪老太婆”原型之一刘隆华的工作所在地,也曾是中共南川县委领导的北路指挥中心。

“学校首任校长徐汉昌曾经受到萧楚女等革命先驱的直接教诲,学生大都是来自附近10多个乡镇的贫家子弟,教师大多具有进步思想,不但教学成绩优良,各项文化宣传和农民活动也搞得有声有色,在社会上、群众中产生了很深的影响。”在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年时,中共党员蒋邦铎曾手书撰稿,谈起当年在农化小学从事地下革命活动的事。他在手稿中说,1940年改名石墙乡中心校后,历任校长多是进步人士,更有一些共产党人以此为依托,以教师职业作掩护,从事革命工作。

时间拨回到75年前。1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”和“停战协定”,在美国政府支持下发动内战。根据蒋介石“戡乱建国”主张,国民党各地政府调整政策,致力于反共内战,镇压革命。1947年3月,中共四川省委领导成员被迫撤出四川。同年9月,中共川东临时工作委员会指示,各地党组织将工作重点放在农村。

1949年3月,经中共川东临委派遣,共产党员刘隆华来到南川,参加南川县委工作。

结合楠竹山镇革命陈列室部分情况简介和2012年印刷出版的南川革命烈士事迹选《英烈千秋》一书,我们对刘隆华在南工作期间的活动经历作了大致梳理。1949年,刘隆华到南川,参加南川县委,之后,任綦江中心县委常委兼南川县委书记,主持南川县委工作,并决定开辟铁村、合溪、县城(师中校)三个革命据点。刘隆华到铁村,吴秋帆到合溪,李治平负责县城。4月,刘隆华到石墙乡中心校,以任教为掩护开展革命斗争活动,培养发展中共党员,发动农民开展抗粮、抗丁、抗税“三抗”斗争。

而蒋邦铎正是刘隆华当年在学校发展的6名中共地下党员之一。蒋邦铎在手书稿中回忆道:“这年(1949年)3月,石墙乡中心校新来了一位年近三十,名叫刘碧筠的女老师,她生活朴素,对人谦和,很善于联系群众。她让大家都叫她‘刘大姐’。在为我和罗大立通知举行的入党宣誓仪式上,‘刘大姐’作为我们的监誓人出席,我便知道,‘刘大姐’原来是我们的‘上级’。石墙乡中心校就是当时县委机关所在地。”

1949年4月,在刘隆华主持下,中共石墙区委在石墙乡中心校成立,下设沙窝、桥塘、庄土屋基、桐子林、石墙场上、铁村坝6个支部,发展中共党员130人。石墙区委和城区区委、合溪区委、合溪特区区委一道,成为当时中共南川县委领导的重要党组织活动阵地和中心。

蒋邦铎回忆称,直到南川解放后,他才知道“刘大姐”本名刘隆华。在领导群众进行“三抗”斗争过程中,“刘大姐”非常重视发挥民歌民谣的宣传作用,经常帮助他和徐中文修改试作词曲。每次歌曲作好,都会先在学校内教唱,然后借晚上“家访”之便,到农民群众中教唱和传唱。这样的宣传发动方式收到了很好的效果。

以石墙乡中心校为据点的革命活动引起了国民党反动派的恐惧。1949年11月,罗广文部在“十杀”布告中,扬言:石墙乡是“土共”(地下党)窝子,宁可错杀也不可留一个“土共”。所幸的是,解放军进军神速,罗广文部还未来得及开杀戒,便奉命开拔白马山驰援,石墙一带的党组织才免遭灾难。

为了缅怀革命先烈、讲好红色故事,2018年,楠竹山镇将该镇革命陈列室建在了楠竹山镇中心校内,授牌南川区关心下一代党史国史教育基地,并将“中共南川县委旧址”和“中共石墙(北路)区委旧址”牌匾悬挂于学校正门口显眼位置。